財産の戦略デザイン 実践事例編 自社株の評価額が気になっていた社長の財産の戦略デザイン(その2)

今回も、前回に続き自社株の評価が気になっていた社長の財産の戦略デザインの実践例を。社長との面談で把握した社長の思いと事実を整理・分析し、そこから社長の課題を推測するまでの過程について、その実践例を説明します。

社長の思いと事実を整理分析し、課題を推測する

社長から聞いた社長の思いについて、区分して整理します(図1:社長の思いの整理)。思いは、「心配なこと」と「実現したいこと」を中心に社長から聞きました。聞いた思いを、家族・財産・仕事などに区分して整理。筆者は、整理には付箋やカードのようなもの(最近では、入力したものを区分して整理できるよう簡単なプログラムを組んだエクセルシートを作り、そのエクセルシートで整理しています)を使っています。色分けして整理すると、分析の際に役立ちます。

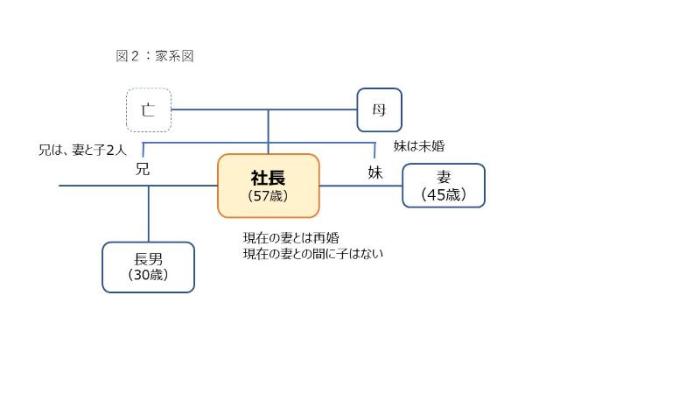

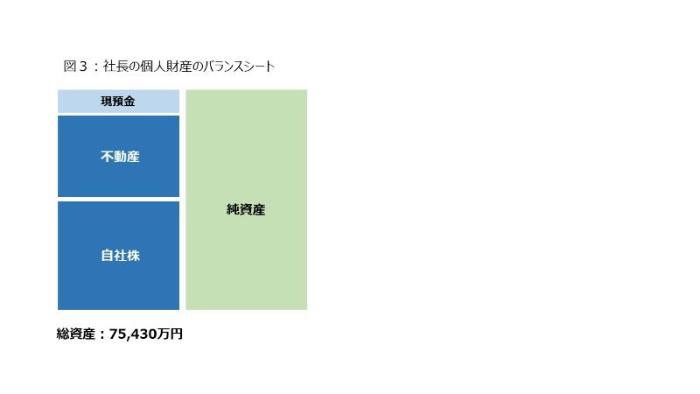

社長の事実である家族の情報は家系図(図2)に、財産の情報は個人資産のバランスシート(図3)を作成し整理します。

思いの整理は、簡潔な言葉で表現していますが、社長とのミーティングで聞いたエピソードなどのメモを読み返しながら、社長の思いを分析していきます。社長は、事業承継について考えるのは早いと思いながらも、後継者のこと、自社株のことを心配していることがわかります。さらに、会社は毎期利益を出しているので株価が高くなることを想定して、株価や自社株承継の課題も感じていることがわかります。社長の資産の多くを自社株が占めています。会社を継がない妻が自社株を相続することは課題があります。社長が先に亡くなり、その後、妻が安心して老後生活を送れるような財産承継をどうするか、妻とは12歳の歳の差があるため心配なのも納得できます。

情報を整理すると社長の思いと財産について分析が進んでいきます。

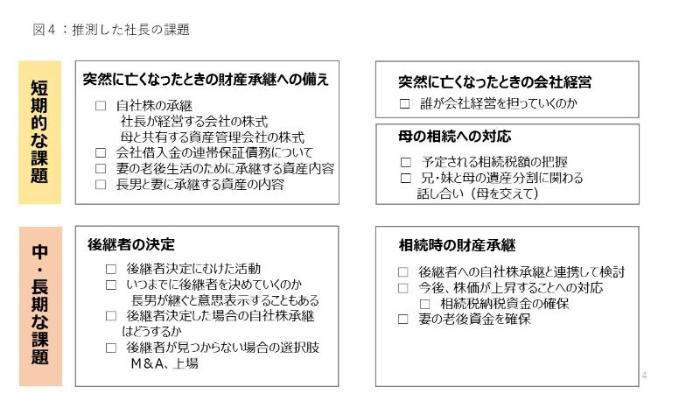

分析が進んだら、短期的に解決しておきたい課題と、中・長期的に解決していきたい課題を分けて、社長の課題を推測していきます。

後継者を探したいという社長には、後継者未定の状況で自社株承継をどうするか、決めることは難しいでしょう。社長は57歳なので、社長の自社株承継は中・長期的に検討していく課題として位置付けることができます。

しかし、自社株承継については、短期的な課題もあります。後継者が決まっていない状況で、突然に社長の相続が発生することです。その場合には、自社株は相続財産として長男と妻が相続します。今は社長が生存しているから、長男と妻の関係も悪くありませんが、社長が亡くなった後は、財産をめぐりその関係がどうなるのかがわかりません。万が一、突然に社長が亡くなってしまったときの自社株承継は大きな課題であることが推測できます。

本事例の社長の課題推測について、図4をご覧ください。

次回は、推測した課題について社長がどの課題を解決することとしたのか、社長が課題を「自分ごと化」して特定し、課題解決に向けどのようなロードマップを作成していったのかについて述べていきたいと思います。